La medicina dei trapianti continua a rappresentare un’importante risorsa – a volte l’unica – per la cura di varie e importanti patologie. Negli ultimi cinquant’anni, gli enormi avanzamenti che la scienza trapiantologica ha conosciuto hanno permesso di affinare le tecniche di trasferimento degli organi (quelli trapiantabili), oltre che controllare sempre meglio il fenomeno del “rigetto” (dovuto all’incompatibilità immunologica tra ricevente e donatore), ottenendo tassi di “successo” sempre più alti nelle diverse tipologie di trapianto. Anche nel nostro Paese, poi, i progressi scientifici in questo campo sono stati supportati e valorizzati dallo sviluppo di una eccellente rete organizzativa – per merito del Centro Nazionale Trapianti – che ha consentito di ottimizzare al meglio le risorse disponibili. Tuttavia, permane un problema di fondo: la insufficiente disponibilità di organi da trapiantare rispetto alla quantità di pazienti in attesa di riceverli. Per questa ragione, gli scienziati continuano ad esplorare nuove possibilità che consentano di avere a disposizione un numero maggiore di organi trapiantabili. A volte anche in maniera “ardita”, tanto da meritare qualche riflessione ulteriore, che non si limiti solo agli aspetti tecnici e organizzativi.

Ne è esempio una recente ricerca (pubblicata sulla rivista “Cell Stem Cell”) condotta da alcuni scienziati cinesi del Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, presso la Chinese Academy of Sciences di Guangzhou. In parole estremamente “povere” (omettendo, quindi, molti particolari scientifici), Jiaowei Wang – coordinatore dello studio – e colleghi hanno provato a trasferire in un embrione precoce di maiale (è la specie più simile agli umani in termini di dimensione e sviluppo degli organi) alcune cellule staminali pluripotenti indotte (iPSCs) di origine umana, collocandole nel sito embrionario adatto perché potessero svilupparsi in un rene “umano”. In altri termini, la logica di fondo dell’esperimento è la seguente: se si riesce a “far sviluppare” degli organi biologicamente “umani” in un animale, potremo contare su una riserva potenzialmente enorme (infinita?) di organi da trapiantare, senza avere il problema del rigetto (le iPSCs, infatti, sarebbero prelevate dallo stesso soggetto umano che riceverà il trapianto).

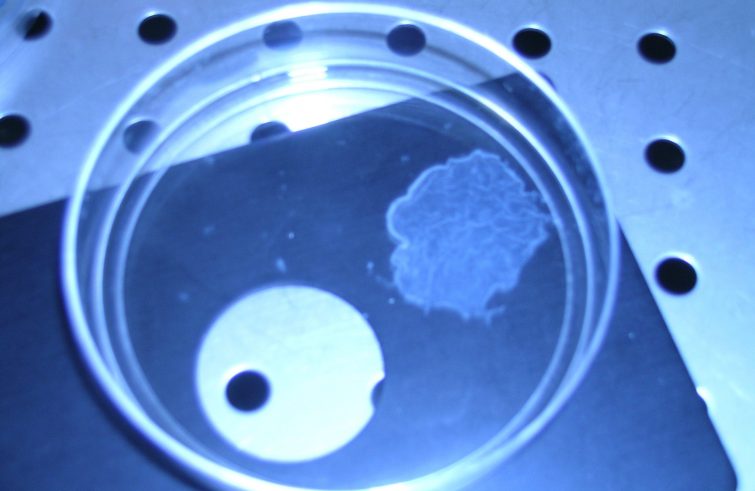

Ci si è riusciti? In questo caso, l’embrione porcino è stato fatto sviluppare fino al 28° giorno, ottenendo al suo interno la formazione di un mesonefro “umanizzato” (mesonefro: struttura embrionale che, nei mammiferi, svolge la funzione di rene primitivo, prima della sua evoluzione verso il rene definitivo). Dunque, risultato definitivo non raggiunto al momento, ma ottenuta evidenza scientifica che l’intuizione originaria è tecnicamente realizzabile, superando alcune difficoltà e perfezionando la metodica.

Va però sottolineato che, integrando del materiale biologico umano in un embrione animale che poi si sviluppa, si ottiene quella che tecnicamente si definisce una “chimera” (organismo unico, composto da parti di specie differenti).

Ora, la finalità ultima dell’esperimento di Wang e colleghi è sicuramente buona e condivisibile, ma la logica operativa che sottende a questo tipo di intervento fa sorgere alcune questioni etiche importanti. Applicata senza limiti e regolamentazione, infatti, essa potrebbe condurre in futuro altri scienziati, con altre finalità, a integrare quantità crescenti di cellule staminali umane in un animale. Ebbene, esiste un limite oltre il quale l’animale non sarebbe più solo un “recipiente”, ma comincerebbe in qualche modo ad “umanizzarsi”? E quale sarebbe questo limite? Chi dovrebbe stabilirlo e con quali criteri? Pensiamo, ad esempio, al caso in cui le cellule umane trasferite in un determinato sito di un embrione animale finissero per migrare in altri distretti – ad esempio il cervello – sviluppando tessuti “umani” propri di quell’area: potremmo forse un giorno giungere ad avere un maiale chimerico, dotato di una qualche forma di “coscienza” (in senso biologico) di tipo umano, con relativa capacità di gioire, soffrire e, soprattutto, rendersene conto? Non sarebbe questo un modo di “violentare” le specie viventi, stravolgendo le loro caratteristiche proprie?

Simili interrogativi, e molti altri collegati ad essi, spingono ad assumere – tanto a livello personale, quanto comunitario – un atteggiamento “prudenziale”, che sappia coniugare la nostra indomabile e originaria sete di conoscenza con le esigenze di tutela dell’integrità e della dignità dei viventi, ciascuno secondo la propria natura, a cominciare dagli esseri umani. Prima di agire, dunque, dando adeguato spazio alla ricerca scientifica più avanzata, sarebbe più saggio preoccuparsi di individuare dei riferimenti valoriali, etici e sociali condivisi, da non travalicare in nessun caso, soprattutto quando si esplorano terreni “ignoti”, con conseguenze imprevedibili. Solo così, probabilmente, permetteremo al progresso scientifico di proseguire fruttuosamente il suo cammino, nella fedeltà al suo significato originario: servire al bene integrale degli esseri umani.

0 commenti